ストリーマ研究所 空気のマメ知識

都会の空気で花粉症が悪化する?

おぼえておきたい手軽にできる花粉対策

春と言えば寒さが緩む過ごしやすい季節。一方、春は花粉症の季節だと憂うつになる人も多いのではないでしょうか? 「自分は花粉症じゃないから」という人も安心はできません、じつは都会などの空気の悪い場所では、花粉症を発症するリスクが上がるという研究結果があるのです。それでは、花粉症の人はもちろん、現在は花粉症じゃない人も気をつけたい対策とはどのようなものでしょうか?

都会の空気には花粉症を悪化させる物質がある?

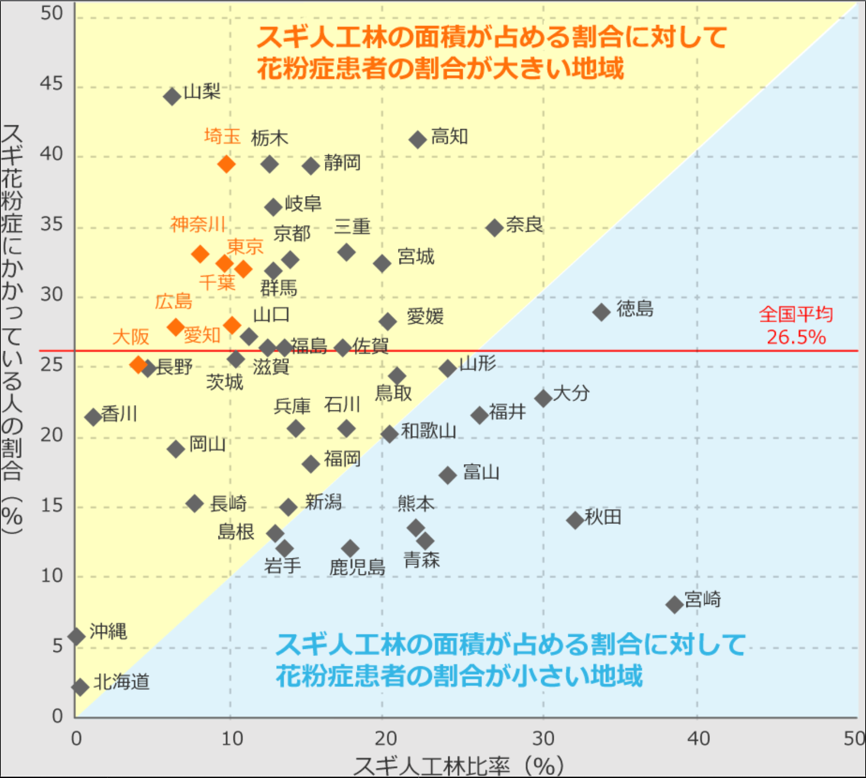

ダイキンが2017年に行った調査※1では、国民の約半分が花粉症の症状があることがわかりました。なかでも発症割合が多いのが都会に住む人。春の花粉症といえばスギ花粉によるものが一般的ですが、杉林があるのはむしろ地方。なぜ杉面積の少ない都会ほど花粉症の発症率が高くなるのでしょうか?

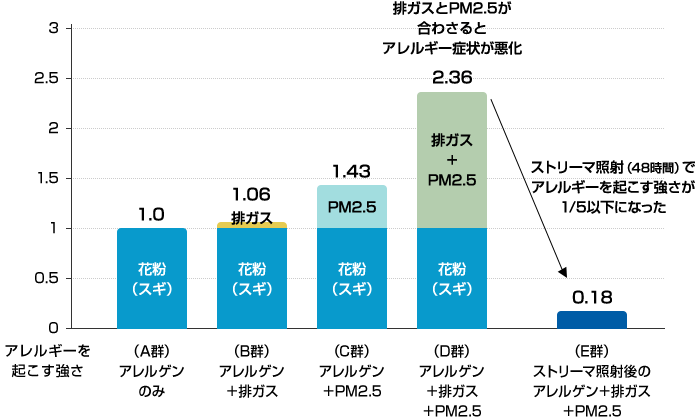

じつは、その原因のひとつは空気中に含まれる「アジュバント物質」にあります。アジュバント物質とは、花粉に付着することによってアレルギー症状をより悪化させる物質の総称のこと。そして、都会の空気に多く含まれる排ガスやPM2.5は、メジャーなアジュバント物質の一例です。これらのアジュバント物質が付着した花粉は、アレルギーの症状を2倍にも悪化させるといわれています。

- ※1:

- ダイキン工業調べ。医師の診断はないが、症状のある人を含む。

花粉症じゃない人も油断はできない

これまで花粉症の症状が現れていないから自分は大丈夫だと考えている人も油断は禁物。花粉だけならアレルギー症状がでない人でも、アジュバント物質が花粉に付着することで花粉症を発症する可能性があります。

例えるなら、未発症の人は「抵抗力」と「花粉」のバランスがとれているシーソーのようなもの。そこにアジュバント物質が加わることで保たれていたバランスが崩れてしまい、花粉症を発症するリスクが高まるのです。つまり、未発症の人でも、環境次第でいつ花粉症になるかわかりません。

花粉症の発症のたとえ

手軽にできる花粉対策を習慣に

それでは家庭でできる花粉症対策とはどのようなものでしょうか? 花粉症対策で一番大切なことは、なんといっても花粉を吸い込まないこと。このため「家のなかに花粉を持ち込まない」ことが重要になります。

花粉は部屋の換気や、干した洗濯物や布団に付着することで室内に侵入。さらに、外出先で衣服や髪に付着し、そのまま室内へ持ち込んでしまうこともあります。

そこで、換気は窓を全開にせず10cm程度の窓開けにする。外出先から帰宅したら必ず、玄関先で衣服や髪に付いた花粉を払い落とす。花粉が付着しやすいコートなどのアウターは玄関近くに収納する、といったすぐできる対策を家族全員の習慣にしましょう。また、室内に侵入した花粉は時間とともに床に落ちるため、再び舞い上がって悪さをする前にこまめに掃除をすることも重要です。

室内に侵入した花粉もアジュバント物質も空気清浄機で対策

室内に侵入してしまった花粉やアジュバント物質を、掃除だけで完全に取り除くのは大変です。このため、室内に侵入した花粉対策として求めたいのは、花粉とアジュバンド物質のどちらも対策できる空気清浄機。そして、この両方に効果的であると実証されているのが、ダイキン工業の空気清浄機にも搭載されている「ストリーマ技術」※1になります。

ストリーマ技術とは、「ストリーマ放電」とよばれるプラズマ放電により高速電子を発生させる技術のこと。この高速電子には強い酸化分解力があり、花粉や菌、カビ、ウイルスといった有害物質のタンパク質を分解します。じつは、ストリーマ技術のほかにも「空気中の有害物質をプラズマ放電で分解する」技術は存在しますが、ストリーマ放電は一般的なプラズマ放電(グロー放電)より1000倍もの高い酸化分解力をもっている点が特徴です。

ストリーマ放電の様子

ストリーマ技術が、実際に花粉とアジュバント物質に対して有効であるという実験結果もでています。山形大学でのマウスを使った実証実験では、スギ花粉だけの環境で発症するアレルギーの強さを1とすると、スギ花粉に排ガスとPM2.5を加えた環境ではアレルギーの強さが2.36倍にまであがりました。しかし、この2.36倍の環境にダイキン工業のストリーマ照射をしたところ、アレルギーの強さは0.18まで低減。スギ花粉単体の状態より、アレルギーの強さを大きく下げることに成功しています(くわしくはこちらをご確認ください)。

- ※1:

- 空気中の窒素や酸素と衝突・合体し、強い酸化分解力を持つ4種の分解素を生成する技術のこと

花粉症は春だけじゃない、一年中あるリスク

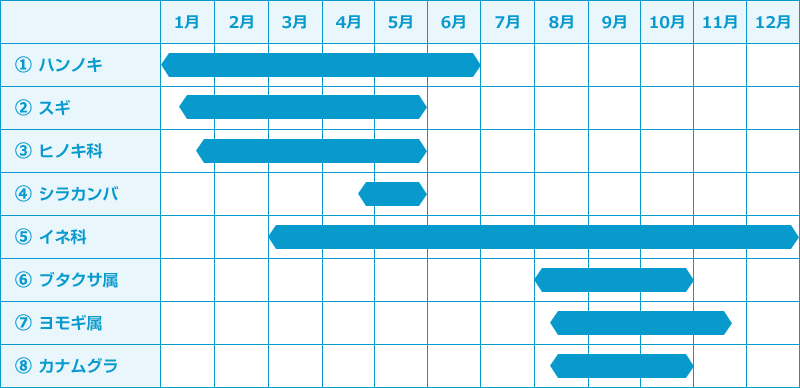

花粉症というと春にかかりやすいイメージがあるかもしれません。しかし、これは最も有症者の多いスギ花粉に限ったもの。実際には、日本は春以外にも多種多様な植物が花粉を飛散させています。たとえば、ヒノキはまだ寒い1月、ブタクサなら真夏の8月から秋口にかけて花粉を飛散しています。

出典:鼻アレルギー診断ガイドライン「通年性鼻炎と花粉症」2002年版(改訂第4版)の内容を元に改変

- ※

- 飛散時期は日本の各地域(北海道、関東、関西、九州)の飛散時期の合計で記載

これらのスギ以外の花粉も、アジュバント物質が付着することで花粉症のリスクは高まります。つまり、いまは春に花粉症の症状がでるだけという人も、今後は冬や真夏にまで症状が現れる可能性があるということです。

このため「花粉を室内にもちこまない」「侵入してしまう花粉は空気清浄機で取り除く」ことは、どんな季節でも一年中つねに心がけておきたい対策だといえます。「帰宅前に衣服を手で払う」だけでも、可能なことからすぐに実行してみてはいかがでしょうか?